St. Gallen, 8. September 2025

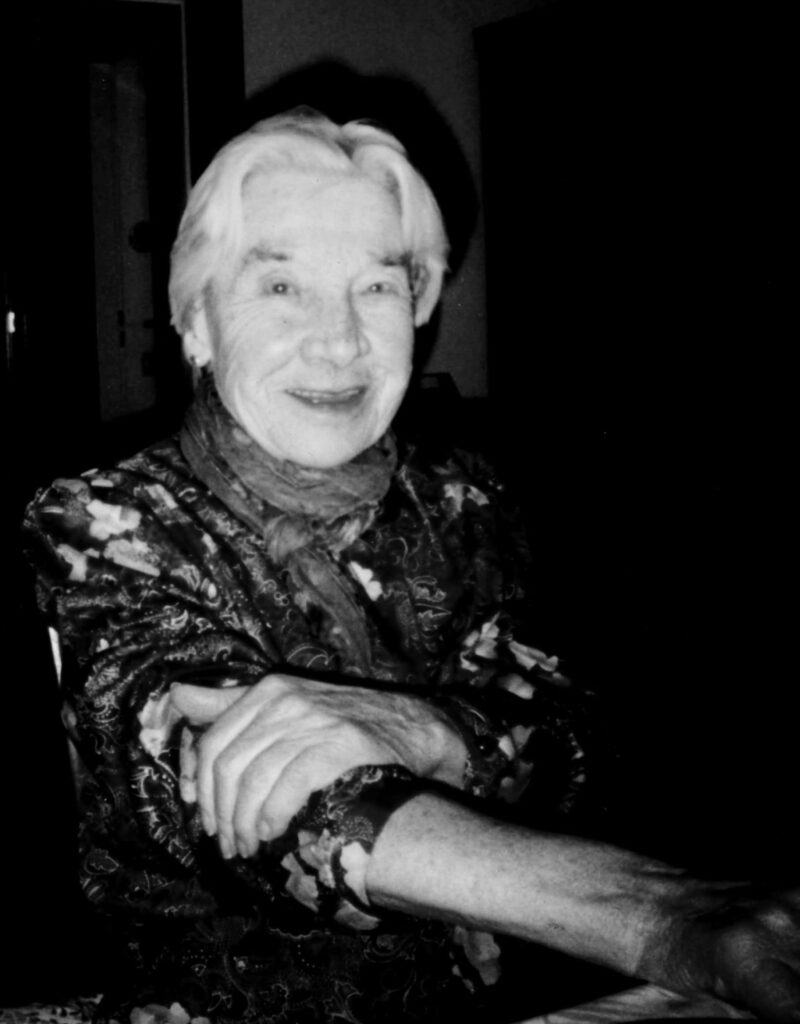

Im Herbst 2023 verlieh die Paul Grüninger Stiftung in St. Gallen einen Anerkennungspreis an die Menschenrechtsverteidigerin Ayşe Gökkan. Gökkan ist die ehemalige Bürgermeisterin von Nusaybin (kurdisch: Nisêbîn), einer kurdischen Grenzstadt in der Türkei. Seit über vier Jahren ist die Journalistin, Politikerin und engagierte Vorkämpferin für Menschenrechte, Frauenrechte und Demokratie unschuldig inhaftiert.

Am 11.September 2025 werden die Gerichtsverfahren gegen Ayşe Gökkan in Diyarbakır neu aufgerollt.

Die Paul Grüninger Stiftung fordert das Strafgericht von Diyarbakır auf, Ayşe Gökkan freizusprechen und sofort aus der Haft zu entlassen.

2021 wurde Gökkan von einem türkischen Gericht wegen angeblicher «Mitgliedschaft in einer illegalen Organisation und wissentlicher und vorsätzlicher Unterstützung einer illegalen Organisation» zu 26 Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Das Urteil beruhte ausschließlich auf Aussagen geheimer Zeugen, deren Identitäten weder Ayşe Gökkans Anwälten noch ihr selber bekannt sind. Es ist eine eklatante Verletzung rechtsstaatlicher Prinzipien, mit der das Gericht den Zweck verfolgt, Gökkans legale, friedliche und lange Zeit erfolgreiche politische Arbeit zu behindern.

Ayse Gökkan hat sich unter anderem mit Wort und Tat dem Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen engagiert. Das von ihr in Nusaybin gegründete Frauenhaus hat dazu beigetragen, die Zahl der Femizide im letzten Jahr ihrer Amtszeit auf Null zu senken. Als Bürgermeisterin protestierte Gökkan 2013 mit einem Sitz- und Hungerstreik gegen die Errichtung einer Grenzmauer zwischen den kurdischen Städten Nusaybin (auf türkischem Territorium) und Qamislo (auf syrischem Territorium). Die Mauer sollte dazu dienen, den Verkehr zwischen kurdischen Familien diesseits und jenseits der Grenze zu unterbinden und die Flucht aus dem syrischen Bürgerkrieg zu verunmöglichen. Als Bürgermeisterin bestand Gökkan darauf, Amtsgeschäfte auch in Kurmanci, der Familiensprache von 80% der Bürger:innen Nusaybins, abzuhalten. Den besonderen Zorn staatlicher türkischer Stellen zog sie auf sich, als sie die sexistische Gewalt, die von staatlichen Sicherheitsorganen, Polizei und Militärs ausgeübt wird, recherchierte und publik machte.

Die Paul Grüninger Stiftung fordert das Strafgericht in Diyarbakır und das türkische Justizministerium nochmals auf: Stellen Sie das Verfahren ein! Sprechen Sie Ayşe Gökkan frei und entlassen Sie sie sofort aus der Haft!

Die Paul Grüninger Stiftung ist in Erinnerung an den St. Galler Polizeihauptmann Paul Grüninger gegründet worden, der wegen seiner Hilfe für jüdische Flüchtlinge 1940 fristlos entlassen und erst 1995 rehabilitiert wurde. Die Stiftung zeichnet Menschen aus, die heute im Sinne Paul Grüningers handeln.

Für die Paul Grüninger Stiftung

Paul Rechsteiner, Präsident, St. Gallen

Dr. Stefan Keller, Vizepräsident, Zürich

Für Rückfragen: Tina Leisch, Mitglied des Stiftungsrates, Wien: office@tinaleisch.at, +43 699 194 222 09

Anerkennungspreis der Paul Grüninger Stiftung für Ayşe Gökkan